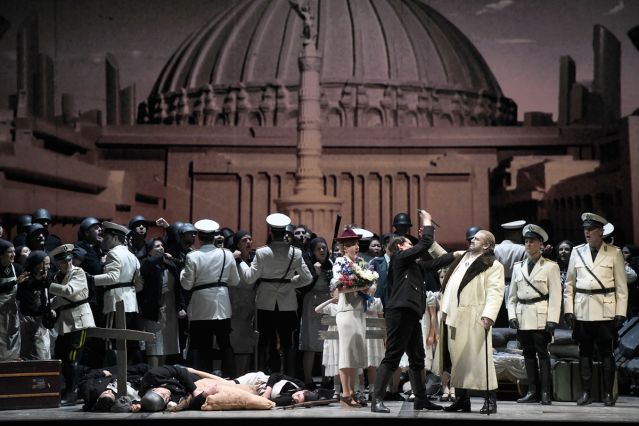

Heldendämmerung - Deutsche Oper Berlin

Aus dem Programmheft

Heldendämmerung

Gedanken zur RIENZI-Produktion (2010) an der Deutschen Oper Berlin ... Ein Essay von Katharina John

Richard Wagner

RIENZI, DER LETZTE DER TRIBUNEN

Wir danken dem Label Unitel für die freundliche Sendegenehmigung. Eine DVD dieser Produktion liegt im Handel vor, zum Beispiel im

Amazon-Shop

»Berliner Helden« heißt die neue Kampagne einer auf den »gesellschaftspolitischen Raum spezialisierten« Werbeagentur für eine Berliner Tageszeitung, auf die der U-Bahn-Fahrgast im »Berliner Fenster« aufmerksam gemacht wird. Über eine Website wird jedem Berliner, der sich mit dem Prädikat »Held« schmücken will, die zu ihm passende »Tat« vermittelt. Es handelt sich darum – so die Macher der Kampagne –, möglichst viele Bürger der Hauptstadt zu »freiwilligem Engagement für Problemzonen in ihrer Stadt« zu bewegen. Die Wahl des Begriffs »Problemzone« für [zunehmende] soziale Missstände legt nahe, dass diese von den Verantwortlichen in erster Linie als kosmetische Probleme wahrgenommen werden. Aber genau und einzig in diesem Bereich, dem Jargon der Werbe- und Unterhaltungsindustrie, wird im »postheroischen Zeitalter«, in dem Soldaten nicht mehr fallen, auch nicht den Heldentod sterben, sondern »im Kampf gegen den Terror ums Leben kommen«, noch großzügig und unbefangen mit den Begriffen »Held« und »Heldentum« hantiert. Die Medien bedienen sich ihrer, um einzelne Individuen aus dem Einheitsgrau der Massengesellschaft herauszuheben. Politische Systeme verbinden mit ihrer Verwendung ein pädagogisches Ziel, wollen mit dem Prädikat »Held« für Tugenden von allgemeinem Interesse werben. Der Titel »Held der Arbeit« wurde zu DDR-Zeiten einem Werktätigen verliehen, der die betrieblichen Normen und Richtwerte deutlich übererfüllte, im Westen musste Blut fließen lassen, wer Anwärter auf den Heldentitel war – allerdings sein eigenes und nur in geringen Mengen: »Sei ein Held und spende Blut« hieß der Slogan, mit dem das Deutsche Rote Kreuz uns um solidarische Unterstützung bat. Auch dieser Aufruf ist inzwischen der unblutigeren, unheroischeren Variante »Helden wie du und ich« gewichen. Mit dem ursprünglichen Heldenbegriff hat das nur noch wenig zu tun. Die Bezeichnung »Held« dient heute als PR-Etikett, um das wahre oder angenommene Potential eines Menschen zu beschreiben, der in der Lage ist, anderen selbstlos zu helfen oder – im Bereich der Medien – einfach nur zu faszinieren.

Heldentum

Verloren gegangen ist dabei die Ungeheuerlichkeit der ursprünglichen Bedeutung. Sie beruht auf der Kombination ganz bestimmter Eigenschaften und ist abhängig von einem sozialen Koordinatensystem, das die Tat bewertet und Heldentum definiert. Helden repräsentieren Tugenden, die Allgemeingültigkeit beanspruchen, in extrem gesteigerter Form. Heldentum bedeutet »Action«, »Handeln«, »Entscheidungen treffen«. Alle Versuche, auch »Erleidende« zu Helden zu deklarieren, sind Behauptung geblieben. Ein Held kann nur sein, wer agiert und sein Leben zum Wohle anderer aufs Spiel setzt. Aber was veranlasst ihn dazu? Obwohl seine Tat für die Gesellschaft einen Vorteil bringt, entspringt sie nicht einem Altruismus, der eigene Interessen zum Wohle der Mitmenschen zurückstellt, sondern paradoxerweise beinahe dem Gegenteil. Der Held ist völlig bei sich, selbstlos er selbst, konzentriert auf das eigene Ich und dessen kreative Hervorbringungen. Die Heldentat erlaubt ihm, seinen Narzissmus in einem Umfang auszuleben, der jenseits einer Ausnahmesituation äußerst problematisch wäre. Übt er sich nicht gerade in Taten, zeigt der Held sich häufig »a-sozial« und begegnet seiner Umgebung selbstgenügsam mit Gleichgültigkeit. Auch dieses Verhalten trägt dazu bei, die geheimnisvolle Anziehung, die von ihm ausgeht, noch zu erhöhen. Seine Entscheidung für ein aktives Engagement ist eine einsame, die stärker an die eigene Persönlichkeit gekoppelt ist, als an den zu vertretenden Sachverhalt. Nicht seine Naivität lässt den Helden das Risiko verachten, sondern sein übergroßer Narzissmus. Dieser prägt sein sehr individuell gefärbtes Verhältnis zur Wirklichkeit. Seine »Weltblindheit« schützt den Helden und setzt ihn gleichzeitig der Verwundbarkeit aus. [Um dieses Phänomen zu erklären, wurden in der Literatur häufig Accessoires wie die Tarnkappe, eine bestimmt Waffe oder Ähnliches bemüht. Ihre Verfügbarkeit entscheidet darüber, ob der Held gerade unüberwindbar oder mühelos zu überwältigen ist.]

Sucht man nach einem Begriff, der diese Kombination aus »Größe« und »Unerreichbarkeit« beschreibt, stößt man auf die ästhetische Kategorie des »Erhabenen«.

Wer mutig genug ist, dem eigenen Selbsterhaltungstrieb in einer Gefahrensituation eine untergeordnete Rolle zuzuweisen, der wird vielleicht – von sich selbst dazu ermächtigt – auch andere Grenzen überschreiten. Der Held riskiert sein Leben zum Wohle der Gesellschaft, diese riskiert, dass er sich, im Zuge der eigenen Ermächtigung, weitere Machtbereiche erschließt. Getragen vom Enthusiasmus und Pathos seines Engagements durchbricht er gesellschaftliche Grenzen und Regeln, denen sich der »Nicht-Held«, ebenfalls zum Wohle der Gemeinschaft, zu unterwerfen hat. Ohne das Persönlichkeitsmerkmal des Narzissmus und dem damit verbundenen Risiko, der eigenen Herrlichkeit immer größeren Raum erobern zu wollen, ist der Held nicht denkbar. Gerade seine Fehlbarkeit verbindet ihn mit der übrigen Menschheit, aus der er umso glorreicher hinausragt. Durch sie wird er zur Identifikationsfigur und erstrahlt im Glanz seiner Ungeheuerlichkeit.

Eine paradoxe Steigerung erfährt der Held im Untergang. Erst sein tragisches Scheitern verleiht ihm Unsterblichkeit. Sein Untergang ist einsam und »selbst verschuldet«. Er beruht auf seiner freiwilligen Exposition, die ihn vor nicht mehr zu bewältigende Herausforderungen stellt. Das Ende ereilt ihn im Kampf oder – nicht selten – durch feigen Verrat. Er muss in jedem Fall mit dem Leben bezahlen. Ist er einmal tot, sind seinem Nachruhm keine Grenzen mehr gesetzt. Sein Tod ist gewissermaßen kein »Unglücksfall«, sondern gesellschaftlich notwendig, denn nur durch ihn kann das Gleichgewicht zwischen menschlicher und übermenschlicher Leistung wieder hergestellt werden. Eine »Katharsis« tritt ein, denn eine Gemeinschaft kann den Helden nur als zeitlich begrenztes Phänomen akzeptieren.

Leben im postheroischen Zeitalter

Dass wir in einer Zeit leben, die sich aufgrund der historischen Erfahrungen der Gefahren des Heldentums – für beide Teile, Held und Gesellschaft – bewusst ist, schlägt sich zum Beispiel in den praktischen Ratschlägen der Polizei nieder und dem Versuch, den Begriff des Heldentums durch den der Zivilcourage zu ersetzen. Wie hat sich der Zeitgenosse in einer Gefahrensituation zu verhalten? Dazu stellt die deutsche Polizei unter der Überschrift »Richtig helfen – aber nicht den Helden spielen« praktische Regeln auf, die einen in die Lage versetzen sollen, wirksam Hilfe zu leisten, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Der Ausdruck »den Helden spielen« hat einen durchaus pejorativen Beigeschmack und trotzdem ist die Sehnsucht nach Heldentum, nach Eigenmächtigkeit und herausragenden Taten offenbar unverwüstlich. Wenn sie auch kaum noch in der Realität gestillt werden kann, blüht die Heldenkultur – als Siegerkultur – weiterhin in der Fiktion, in der Unterhaltungsliteratur, im Kino, bei Computerspielen oder sogar im menschlichen Rollenspiel. Die Kombination von einem sich steigernden Ohnmachtsempfinden und scheinbar immer größer werdenden [Existenz-]Ängsten ist der richtige Nährboden für den in der christlich-westlichen Tradition verwurzelten Erlösungswunsch. Die Erlösung in einer Weltsicht zu suchen – und vielleicht auch zu finden –, die tradierte, christliche Weltdeutungs-Szenarien aushebelt und die die Befähigung zur endgültigen Befreiung nicht bei einem Erlöser, sondern dem einzelnen Menschen sieht, scheint noch weniger attraktiv als die tief sitzende Vorstellung von einem paradiesischen Zustand, der in einer Art letztem Befreiungsschlag durch menschliche Erlöserhand herbeigeführt wird.

Jede Epoche definiert sich durch ihre ganz eigenen, charakteristischen Idealvorstellungen und gesellschaftlichen Strukturen. Gleich[1]zeitig erschafft sie damit ein Klima, das Sehnsüchte nach den gerade nicht gefragten, oft genau gegenteiligen Tugenden und Konstellationen weckt. Auch in »postheroischen« Zeiten kann es also vorkommen, dass wir uns aus den Augenwinkeln nach Menschen umsehen, die über ein heldisches Potential, über Kraft, Mut, Charisma und Begabung verfügen, um unsere übermächtig erscheinenden Probleme in Angriff nehmen oder gar lösen zu können. Ein geeigneter Kandidat für die vakante politische Heldenposition scheint derzeit Barack Obama [»Yes, we can!«] zu sein, der als Person mehr Interesse und Begeisterung hervorruft als dies mit der reinen Ausübung seines Präsidentenamtes zu erklären wäre. An ihm kristallisieren gewissermaßen vagabundierende gesellschaftliche Wünsche und Sehnsüchte.

Die Wiederentdeckung Cola di Rienzos im 19. Jahrhundert

Eine ähnliche Funktion – allerdings als fiktiv erweiterte Figur – erfüllte das Leben des Volktribuns Cola di Rienzo für das 19. Jahrhundert. Der englische Schriftsteller Edward Bulwer-Lytton [1803 bis 1873] war nicht der erste, der sich dieser schillernden Gestalt der Frührenaissance zuwandte, aber sein Roman Rienzi, or The Last of the Tribunes, 1835 erschienen [ein Jahr später zum ersten Mal in deutscher Sprache auf dem Markt], vermochte es offenbar, zentrale Konfliktlinien der Gegenwart in einem historischen Roman zu verdichten, denn er regte eine Vielzahl weiterer künstlerischer Auseinandersetzungen mit dieser Figur an.

Der Stoff des mit Die letzen Tage von Pompeji [1834] bekannt gewordenen Autors diente auch Richard Wagner als Vorlage für seine Oper. Ob Wagner auch die schon 1828 erschienene Tragödie [RIENZI: A TRAGEDY] der ebenfalls englischen Autorin Mary Mitford [1787 bis 1855] kannte, lässt sich heute nicht mehr feststellen.

Die Nachwelt schwankt in ihrer Bewertung der Leistungen jenes so eindrucksvoll aus dem Kleinbürgertum aufgestiegenen, aber grandios gescheiterten Politikers.

War Cola di Rienzo, der die Größe des antiken Roms wiedererstehen lassen wollte, ein Pionier frühhumanistischer Ideen – seiner Zeit weit voraus –, ein Phantast und Idealist, der an der politischen Wirklichkeit und der Unberechenbarkeit des Volkes scheiterte, oder ein größenwahnsinniger Tyrann, der die Ideen der römischen Antike zum Ausbau der eigenen Machtherrlichkeit und ihre Ikonografie zu deren propagandistischer Bebilderung missbrauchte? Welche Rolle seine individuelle Persönlichkeit, ein durch den Erfolg und das Ausmaß der eigenen Machtvollkommenheit eventuell ins Unermessliche gesteigertes Selbstbewusstsein spielten, ist 700 Jahre später schwer zu ergründen. Aus heutiger Perspektive lässt sich das Scheitern Rienzis zu einem Teil sicherlich auf konkrete politische Fehler zurückführen: die Idee der Einigung Italiens unter römischer Vorherrschaft, der grenzenlose Machtanspruch, den er für Rom formuliert, die Fehleinschätzung der Tatsache, dass das Volk ihm die Staatsgewalt unwiderruflich übertragen habe und das Ausmaß der reaktionären Kräfte von Adel und Kirche.

Rienzi als Identifikationsfigur nationaler und republikanischer Bewegungen

Der schillernde Volksheld des römischen 14.Jahrhunderts erlebt eine Wiedergeburt 500 Jahre nach seinem Tod. Cola di Rienzo wird als »Rienzi« zum Protagonisten der fiktiven, literarischen Geschichtsschreibung. Trotz seines Scheiterns eignet er sich in idealer Weise zur Identifikationsfigur revolutionärer nationaler und republikanischer Bewegungen, wie sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den oppositionellen politischen Diskurs bestimmten.

Entschiedener Vertreter einer Revolution, die nicht nur die politischen und sozialen Verhältnisse umkrempeln sollte, sondern auch die Entstehung einer »neuen, wahren Kunst« ermöglichte, war Richard Wagner. Für jede einzelne dieser revolutionären Forderungen konnte Cola di Rienzo als Vorkämpfer herangezogen werden und dadurch die aktuelle und neue politische Situation auf der Folie gleich zweier historischer Schichten betrachtet und strukturiert werden: im Rückgriff auf die Leistungen des Rienzo im 14. Jahrhundert und – quasi durch und mit diesem – auf das mächtige antike Rom.

Die Geschichte des Cola di Rienzo besaß somit alle Eigenschaften, um im Deutschland des 19. Jahrhunderts als literarisches Sujet eine zweite Karriere zu starten.

Auch Friedrich Engels, selbst Kind des Vormärz, künftiger Held des Bürgertums und Vertreter einer Radikalisierung des revolutionären Gedankenguts, greift auf den Rienzi-Stoff zurück. In seinem Dramenfragment, das er 1840 als 20-Jähriger noch unter dem Pseudonym Friedrich Oswald [vermutlich als Opernlibretto für den befreundeten Komponisten Gustav Heuser gedacht] verfasste, gewinnt er dem Thema eine von der Mehrheit der Darstellungen abweichende Deutung ab: Engels interessiert sich für den Sturz des Tribunen, macht Machtgier und Opportunismus Rienzis sichtbar, den er nicht als Helden, sondern Verräter des Volkes interpretiert. Für ihn wurde das Volk selbst zum Träger fortschrittlicher Ideen. Sein Sprecher Battista vertritt die These, dass weder »Despoten« [traditionelle Aristokratie] noch »Tyrannen« [Volkstribun Rienzi] dazu in der Lage seien, die ungerechten gesellschaftlichen und politischen Zustände zu beseitigen:

Erster Chor

Heil dem Tribun, dem Befreier des Volkes,

Wer wagt, ihn zu schmähn?

Zweiter Chor

Nieder mit ihm!

Battista

Er ist so schlecht und ist so gut,

Wie jene Herren von altem Blut.

Er spricht euch schöne Worte vor,

Und schließt dem Volke doch sein Ohr.

Tyrannen hinaus, Despot herein,

Es wird am Ende dasselbe sein.

Die Oper Richard Wagners

Schon in der Adaption des Bulwer’schen Romans zeigt sich der erst 26-jährige Wagner als ein Mann mit ausgeprägtem theatralischem Instinkt und Erfolgswillen, der den Bauplan seiner Oper schnell vor Augen hat. Die damals in Frankreich äußerst populäre Form der Grand Opéra dient ihm als mutmaßliche Erfolgsgarantie. Seine Bearbeitung des Stoffes schmiegte sich perfekt an Struktur und Form der Grand Opéra an: Die Symmetrie der fünf Akte mit ihrer Dramaturgie von Aufstieg und Fall mit dem krisenhaften 3. Akt, dem Umschlag, die Monumentalität der römischen Architektur und des gewaltigen politischen Anspruchs, die Darstellungsmöglichkeiten des Einzelnen im Verhältnis zu den Massen – die Einheit von Form und Inhalt werden hier unmittelbar erlebbar.

Wagner selbst hatte zum Zeitpunkt der Dresdner Uraufführung nach eigenem Empfinden das Stadium seines RIENZI schon hinter sich gelassen. Bereits mit dem FLIEGENDEN HOLLÄNDER, der z. T. parallel zu RIENZI entstand, bekennt er sich zu einem neuen Heldentypus. Sein Holländer ist ein Wanderer zwischen Gewalt und Hingabe, entzweit, entfremdet, ein trauriger, unbehauster, rastloser Gott, zutiefst von den Menschen enttäuscht. Die Konturen dieses Charakters, Todessehnsucht, Zerstörungswahn und Erlösungswunsch sind zum Teil schon in der Figur des Rienzi angelegt.

Das 19. Jahrhundert hatte einen neuen Heldentypus entdeckt, eine Art »Antihelden«, der sich am entzweiten bürgerlichen Individuum orientiert, gebrochen, leidend und handlungsunfähig. Auf seiner Position beharrend bleiben ihm Glück und Zufriedenheit versagt. Noch heute bestimmt dieser problematische Heldentyp das Bild der Protagonisten zeitgenössischer Kunst. Der positive Held, der dem traditionellen Heldenbegriff entspricht, verschwindet aber nicht völlig aus der Vorstellungswelt. Mitte des 19. Jahrhunderts verlagert er sein Wirkungsfeld hauptsächlich auf die Trivialliteratur, die ihm bis in die Gegenwart kein Haar gekrümmt hat. Auch die ideologische Erbauungsliteratur totalitärer politischer Systeme greift nach wie vor auf dieses Modell zurück, und der junge Nationalstaat sah lange noch im Heldentod auf dem Schlachtfeld die optimale Inszenierung von Vaterlandsliebe und in der Heldenverehrung die einzige Chance, die militärische Wirklichkeit mythisch zu überhöhen.

Die Art und Weise, mit der Wagner sich von seiner vierten Oper bald distanziert, spricht für einen selbstbewussten und unbefangenen Blick auf sein zukünftiges Schaffen. In den Mitteilungen an meine Freunde artikuliert er deutlich das Bewusstsein, seine künstlerischen Ziele inzwischen sehr viel weiter gesteckt zu haben – und ihnen auch schon viel näher gekommen zu sein. Die Ausführenden seines Werkes konnten mit diesem Tempo nicht Schritt halten. Als Wagner bereits am Tag nach der Uraufführung den Dresdner Sängern und Musikern einschneidende Striche nahelegte, war dort – angesichts der Anstrengungen der Einstudierung – kein Verständnis für eine solche Maßnahme zu erzielen.

Hitler bedient sich bei Wagner

Unabhängig von Wagners eigener Einschätzung lässt sich diesem frü[1]hen Werk – das auch immer wieder die zukünftige Entwicklung Wag[1]ners erahnen lässt – nach wie vor ein berechtigtes Interesse entgegenbringen. Mit RIENZI ist Wagner eine »archetypische«, parabelhafte Erzählung vom Aufstieg und Fall eines [vereinsamenden] Helden gelungen, der es wagt, große Veränderungen im Namen des Volkes und im Zeichen von Gerechtigkeit, Ausgleich und Frieden aus eigener Kraft herbeizuführen. Sein Schicksal erfüllt sich in seinem grandiosspektakulären Scheitern, das dramaturgisch notwendig ist, um die Biographie eines Helden abzuschließen. Darüber hinaus ist der Untergang des historischen Cola zurückzuführen auf seine Fehleinschätzung politischer Realitäten, seinen maßlos gewordenen Macht[1]willen und die labilen Partnerschaft mit dem Volk, das in seiner Janusköpfigkeit letztlich unberechenbar bleibt.

Wagner nimmt mit der Wahl eines Pop-Helden des 19. Jahrhunderts als Protagonisten ein Grundmuster mythisch-heroischen Erzählens auf. Er hat dafür mit der Grand Opéra eine Form gefunden, die es dem Stoff erlaubt, sich so wirkungsvoll wie möglich zu entfalten. Unterstützt wird dies durch eine Musik, die dem Hörer erlaubt, sich mit dem Titelhelden zu identifizieren, aber auch, sich von seinem Erlösungsversprechen überwältigen zu lassen. Seine Wirkung hat Wagners Theaterinstinkt nicht verfehlt.

Auch nicht auf den jungen Adolf Hitler, der im Januar 1905 in Linz dieses Werk zum ersten Mal tief beeindruckt zur Kenntnis nimmt. Es mutet erschreckend banal an, wie und wo er die einzelnen Elemente seiner politischen Ideologie – quasi im Baukastenverfahren – rekrutiert. In diesen frühen Linzer, dann in den wichtigen Wiener Jahren saugt er politische, ideologische, pseudoreligiöse und pseudowissenschaftliche Erfahrungen auf und verarbeitet sie zu einer Art synkretistischer politischer Religion. Auf dieser Grundlage wird er seine – erst noch schlummernden – gewaltigen politischen Ambitionen umsetzen. RIENZI, soviel ist sicher, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sowohl die Handlung als auch die musikalische Form werden von ihm als eine Art hagiographische Folie instrumentalisiert. Das Werk erhält früh einen festen Platz im Herzen nationalsozialistischer Propaganda und Mythenkonstruktion. Es dient als Parabel auf Hitlers politischen Aufstieg und legitimiert die Ausübung und Konstitution seiner Herrschaft.

Seinem Freund August Kubizek schildert Hitler nach jenem Opernerlebnis »im Zustand völliger Entrückung« seine Eindrücke: »In großartigen, mitreißenden Bildern entwickelte er [Rienzi] mir die Zukunft des deutschen Volkes.« Die Linzer RIENZI-Aufführung deutete Hitler als Initialerlebnis. [»In jener Stunde begann es.«]

Wieder kann die Figur des Rienzi ihr enormes Identifikationspotential beweisen. Die Botschaft der neuen Helden des frühen 20. Jahrhunderts ist [pseudo-]religiös und [pseudo-]wissenschaftlich. Offen für individuelle Projektionen lassen sich beide Aspekte in Wagners opulenter Ausformung des Stoffes finden: Das augenscheinlich recht intime, beinahe körperliche Verhältnis von Rienzi zu Gott [»Gott, der Wunder schuf durch mich«], aber auch die Vorstellung einer als wissenschaftlich angenommenen Eschatologie, die den »objektiv« messbaren Zustand eines Volkes als Indikator für den Gesamtzustand einer Gesellschaft betrachtet. Hierbei wird der Kollektiv-Begriff »Volk« als einheitlich handelnde »politische Person« gedeutet, deren Handeln formbar ist. Ein charismatischer Volksführer – so die Idee – kann es aus einem Zustand der »Entartung« zu [antiker] »Größe« führen. »Ein neues Volk erstehe dir [Rom],wie seine Ahnen groß und hehr!«, so prophezeit es Rienzi den Römern. Hitler hat mit dem deutschen Volk Ähnliches im Sinn.

Die Musik, besonders die Oper, wird im Dritten Reich zum sinnlich-manipulativen Instrument pseudoreligiöser Massensuggestion, das die emotionale Identifikation des Einzelnen mit den Zielen des Volkshelden erleichtert. »Glauben erregen, das ist die besondere Rolle der großen Führer.« [Gustave Le Bon] Bei RIENZI wird Hitler fündig. Sein Genosse im Wiener Männerwohnheim Reinhold Hanisch berichtet über den Mitbewohner: »Er war sehr begeistert von Wagner und sagte manchmal, dass Oper wirklich der beste Gottesdienst sei.« Von Wagner leiht Hitler sich manche Begrifflichkeit [»Heil Rienzi!«], Inszenierungsideen für große Aufmärsche und Massenrituale. Die RIENZI-Ouvertüre wird zur inoffiziellen Hymne des Dritten Reiches und Teil seiner Liturgie. Noch heute erfreut sie sich großer Beliebtheit und ist u. a. als Erkennungs-Melodie der Sendung Spiegel-TV zu hören. Aus Hitlers Äußerungen ist zu entnehmen, dass er sich sogar physisch als Reinkarnation Cola di Rienzis betrachtet. Genau wie Wagners Rienzi und dessen historisches Vorbild greift er auf antike Monumentalität, römische Ikonographie und Symbole zurück.

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte in Wien ein Politiker neuen Typs die politische Bühne betreten – der sogenannte »Volkstribun«. Der Begriff war jetzt nicht länger mit einem realen politischen Amt verbunden, sondern bezeichnete eine Art Paradigmenwechsel, der Bild und öffentliches Agieren eines Politikers betraf. Die neuen Sterne an Wiens politischem Himmel wie der Führer der Deutschnationalen, dann der Alldeutschen Vereinigung Georg von Schönerer [1842 – 1921] und der Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger [1844 – 1910] waren Populisten und verkörperten diesen neuen Typus perfekt. Sie unterschieden sich deutlich von den bislang vorherrschenden liberalen, gebildeten »Erziehern« des Volkes und durchbrachen deren elitäre Unnahbarkeit. Sie suchten den Kontakt zum »kleinen Mann« in Gasthäusern, Bierhallen und auf Marktplätzen. Aus scheinbar nächster Nähe erspürten sie die Stimmung »des Volkes« und boten Hilfe in Form eindeutiger und einfacher Forderungen. In ihren Reden appellierten sie an die Gefühle und Instinkte der Menschen, weniger an deren analytischen Verstand. Idee und Begriff des »Volkstribuns« verbanden also in idealer Weise die Gegenwart mit der von Hitler für seine politischen Ideen erkorenen Heiligenlegende des Cola di Rienzi und dessen Rückgriff auf die Römische Republik.

Politik der Apokalypse

Somit ist RIENZI durch seine Rezeptionsgeschichte mittlerweile mit dem Thema Faschismus in einen Zusammenhang gebracht, der der Stellungnahme bedarf. Missbrauch und Instrumentalisierung von Kunst waren zu allen Zeiten an der Tagesordnung, aber nur selten hat sich ein einzelner Politiker so stark mit einer Kunstfigur identifiziert und ihr Schicksal, samt Untergang, erfolgreich zum Vorbild der eigenen Biographie gemacht. Gemein ist den Lebensentwürfen Rienzis und Hitlers die Orientierung an einer eschatologischen Heilserwartung. Dieses bis in die Antike zurückgehende Erzähl- und Deutungsmuster von Wirklichkeit ist im Frühchristentum entstanden. Bis in die Gegenwart findet man es als dominantes Erzählmuster in vielen unserer Mythen und Geschichten. Beunruhigend ist seine Anwendung in den Bereichen Politik und Religion.

Christus und seine Anhänger lebten im Bewusstsein einer Endzeit. Sie waren davon überzeugt, dass mit dem Zeitenende auch die Geburt einer neuen, besseren Welt unmittelbar bevorstünde. Als der Jüngste Tag vorläufig ausbleibt, ist es der Held Jesus Christus, der die Menschheit durch seinen Kreuzestod erlöst.

Diese Doktrin geht von mehreren Elementen aus, die nicht nur das Christentum, sondern weit darüber hinaus unterschiedliche, überwiegend aber nicht nur westliche Weltanschauungen geformt haben und immer noch formen: Das erste dieser Elemente ist die Vorstellung, die Geschichte der Menschheit verfüge über ein Ziel – die Rettung der Menschheit – und entwickele sich in einem linearen Prozess von einem Anfang zu einem Ende hin. Zweitens ist mit einem Fortschrittsdenken grundsätzlich eine radikal dualistische Weltsicht verknüpft, eine eindeutige Einteilung in Gut und Böse. Drittens: Vor dem Anbruch der neuen Zeit ist noch eine »letzte Schlacht« zu schlagen, in der das Böse endgültig überwunden werden muss. Viertens: Der erwarteten »besseren Welt« geht als »Wendesituation« die Apokalypse [wörtlich: »Enthüllung«] voraus. Hier werden die »Guten« von den »Schlechten« geschieden. Für die einen bedeutet die Apokalypse Rettung, den anderen bringt sie den Untergang.

Als der Anbruch paradiesischer Zeiten im Christentum der ersten Generation auf sich warten ließ, wurde diese Perspektive nicht etwa aufgegeben, sondern lebte als Gleichnis auf einer abstrakteren Vorstellungsebene weiter. Nach wie vor ist die Vorstellungswelt des Abendlandes von eben diesem apokalyptisch-visionären Denken geprägt. Wieso ein solches Erzählmodell, dessen zweiter Teil, das Paradies, das neue Jerusalem – welche Bezeichnung man auch immer wählt – bis heute nie seine Realisierung erlebt hat, eine solche Suggestionskraft entwickeln konnte, lässt sich leicht nachvollziehen. Es kommt dem menschlichen Sinnbedürfnis enorm entgegen. Der Fortschrittsglaube macht Mut, stiftet Sinn und Orientierung für die eigene Lebensperspektive.

Damit hatte eine folgenreiche Vorstellung in der westlichen Welt die Deutungshoheit übernommen. Ihr Muster übertrug sich von religiösen auch auf die säkularen Ideologien. Jede Revolution oder revolutionäre Bewegung geht von der Möglichkeit eines plötzlichen Umschwungs aus, der – hat man ihn erst einmal herbeigeführt – in der Lage wäre, die Fehler der Gesellschaft durch einen Befreiungsschlag zu beheben. Die Utopien der Moderne wie Kommunismus oder Nationalsozialismus spiegeln genau jenes Prozess- und Erwartungsmuster des visionär-apokalyptischen Denkens wider. Politik und Krieg werden zu Instrumenten, die dem Versuch dienen, die eigenen mythischen Vorstellungen weltweit durchzusetzen. Bislang ist es aber noch jeder Utopie gelungen, im Gegenteil dessen zu münden, was sie behauptete anzustreben. Viel gravierender als ihr Scheitern wiegt jedoch die Tatsache, dass Utopien auf ihrem Weg zum Paradies ein Maß an Gewalt entwickeln, das seinesgleichen sucht.

Die Tatsache, dass die Dramaturgie unserer Helden-Erzählungen im christlich-visionär-apokalyptischen Denken verwurzelt ist, macht ihre Umsetzung von der Fiktion in die Realität gefährlich. Der Mythos, als »Wunde« des Menschen, lässt sich nicht abschaffen, er kann aber als abstrakte, wirklichkeitsferne Erzählfantasie oder negative Gesellschaftsutopie in der Erzähltradition der Gegenwart weiterhin eine Funktion übernehmen. Zu fragen wäre, welche alternativen oder zusätzlichen Deutungs- und Erzählmuster auch als Modelle für Politik oder gesellschaftliche Zustände der Gegenwart an Bedeutung gewinnen könnten. Um diese Muster aufzuspüren, muss man Abschied nehmen von der Idee, die Menschheitsgeschichte sei ein stimmiges Ganzes und folge einem vorherbestimmten historischen Entwicklungsmuster. Die Vorstellung von der Menschheitsgeschichte als einem mäandernden Strom ohne Ziel und ohne Richtung wäre eine heroenfreie Alternative, in der die Sinnfrage nicht mehr kollektiv, sondern von jedem einzelnen Individuum selbst beantwortet werden muss.